- Examen de prueba con sus soluciones.

- Análisis completo de estas dos oraciones (solución 1 y solución 2)

- Me acaba de llegar por Internet, que es un mar que regurgita objetos del pasado, una foto de la Tierra.

- La foto de Obama y Jantjie, donde figuran juntos, es la comprobación de que este mundo carece de sentido.

- Análisis morfológico de BIBLIOPLAYA, DESINSECTASTEIS, DISCONFORMIDAD, NUBARRONES, SACRALIZANDO, AÑO LUZ, ÚLTIMAMENTE, RALENTIZÁRAMOS, SABOREE y BARRIZAL. Soluciones

- Lectura del fragmento IV que encontraréis al final de la unidad de Historia de una escalera. Soluciones

- Compara, a partir de este pasaje, los personajes de Rosa y Trini, analizando sus similitudes y diferencias (10 líneas como máximo).

- Comenta y explica los temas y subtemas de la obra presentes en este fragmento leído (7-8 líneas como máximo).

- Resume la trayectoria teatral del autor de este fragmento (10 líneas como máximo).

- Escribe un breve resumen del argumento de otras dos obras de la persona autora del fragmento seleccionado.

- Lectura del fragmento IV que encontraréis al final de la unidad de Entre visillos. Soluciones

- Explique estas referencias: "lo del novio de Julia" y "de lo de mi carrera no le he dicho nada" (4-5 líneas).

- ¿A qué parte de la obra (capítulo, momento) corresponde el fragmento? Contextualícelo y responda en un máximo de 4-5 líneas.

- ¿Qué crítica de la conducta moral se realiza en el pasaje? Razone su respuesta en un máximo de 5-6 líneas.

- Con respecto a la producción literaria de la autora, ¿en qué etapa de su trayectoria como novelista se encuadraría la novela a la que pertenece este fragmento? Explique las características básicas de dicha etapa (unas 9-10 líneas).

- Para el análisis de la modalización, os propongo practicar con el texto Menos photoshop y más sinceridad. El texto y el comentario con las soluciones los podéis encontrar en esta página del blog.

- Y para trabajar a Lorca, podéis releer los dos primeros poemas del Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías y resolver las cuestiones que figuran en este documento.

Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias (Eduardo Galeano, escritor uruguayo, 1940-2015)

martes, 27 de mayo de 2025

REPASO FINAL PARA LA PAU 2025

miércoles, 14 de mayo de 2025

RETO ORAL VOLUNTARIO DEL TERCER TRIMESTRE PARA 1º DE BACHILLERATO: UNA PÍLDORA INFORMATIVA

- Por una parte, el montaje audiovisual debe ser atractivo. En el vídeo que te proponemos como ejemplo más abajo:

- La localización es un espacio abierto (un parque).

- Se combinan diferentes tipos de planos (uno más general al principio, un plano medio a continuación, un primer plano casi al final del vídeo y un plano de los pies para concluir).

- El locutor se mueve (se acerca a la cámara, se detiene ante ella, finalmente se aleja) y después aparece sentado.

- El lenguaje kinésico y los elementos paralingüísticos son bastante expresivos (gesticula con las manos, cambia de entonación para realizar incisos en su exposición...).

- La música sube para introducir y cerrar el vídeo.

- Por otra parte, el contenido tiene que ser breve, claro y preciso. Como puedes observar en el vídeo, el emisor titula su píldora (La información es placer) y reparte la información en tres secuencias (que pueden ser equivalentes a tres párrafos), lo que ayuda a que el mensaje nos llegue de manera ordenada.

- En la primera secuencia define qué es la PrEP (Profilaxis Pre Exposición), tema del que va a hablar.

- En la segunda secuencia amplía la información para que la comprendamos.

- En la última secuencia se centra en la utilidad de la PrEP.

- 1r premio: 0,75 puntos, que se sumarán a la nota de la tercera evaluación.

- 2º premio: 0,6 puntos.

- 3r premio: 0,4 puntos.

- 4º premio: 0,25 puntos.

martes, 13 de mayo de 2025

PROYECTO DE LA UNIDAD 6 (EL TEATRO) PARA 1º DE BACHILLERATO

- Representar una escena significativa lo suficientemente extensa para que dure unos quince minutos.

- Representar un conjunto de escenas significativas de la obra (también unos quince minutos).

- Escenificar la obra adjudicada en una representación que resuma su contenido en unos quince minutos.

- Realizar una puesta en escena con títeres, máscaras o creando una performance con gestualidad, danza y música (aunque tendréis que incorporar lengua oral) Aquí tenéis un ejemplo de una performance que critica la intolerancia hacia la diversidad sexual, creada por alumnos de Bachillerato.

- Representar la escena o escenas respetando el texto original.

- Representar la escena o escenas cambiando el texto original para adaptarlo a nuestra época, aunque, eso sí, manteniendo el mismo enfoque (serio o cómico) de la obra.

- Representar la escena o escenas modificando tanto el texto original como el tono cómico o serio de la obra.

- Trabajar el texto dramático, por lo que habrá que escribir un texto que respete los elementos del género teatral (pág. 337 de vuestro manual escolar).

- Tener plena conciencia de la intención de vuestra representación (seria, burlesca...).

- Controlar los otros lenguajes que intervienen en la obra teatral para la construcción de su significado (gestualidad, vestuario, maquillaje, utilería, iluminación, música, escenografía...).

- Ensayar, ensayar y ensayar, como hacen los profesionales del teatro.

- Diseñar, mediante un editor de texto, un programa de mano para el público que va a asistir a vuestra representación. Aquí tenéis algunos ejemplos de programas de mano: ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3 y ejemplo 4.

- Con la representación teatral se evaluarán:

- Competencia literaria (15%).

- Competencia en expresión oral (20%).

- Competencia en interacción escrita, oral y multimodal (10%).

- Con el programa de mano se evaluarán:

- Competencia en expresión escrita y multimodal (20%).

- Competencia en mediación y competencia en gestión de la información (15%).

- Con el Socrative que hemos hecho sobre la lectura obligatoria trimestral (El caballero de Olmedo) se evaluará la competencia literaria (20%).

- Grupos 1 y 2 (La Celestina y La vida es sueño): 9 de junio.

- Grupo 3 y 4 (El sí de las niñas y Don Juan Tenorio): 10 de junio.

- Informarse previamente sobre los orígenes del teatro (páginas 340-341 de vuestro libro).

- Echar una ojeada a este vídeo, que nos habla de la influencia positiva de las artes escénicas en los jóvenes.

- Las páginas 346-355 del manual.

- Los dos ejemplares de La Celestina que os he entregado como obras de consulta.

- Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.

- Texto de La Celestina.

- Un Draw my life con el argumento de la obra.

- El análisis que realiza el booktuber Javier Ruescas.

- Algunas escenas de la representación de la obra.

- Primeras escenas de la adaptación cinematográfica, en 1996, de La Celestina.

- Escena de la muerte de Celestina, en la misma película.

- IMPORTANTE: antes de iniciar la representación, algún miembro del grupo (o varios) deberá presentar al resto de la clase qué tipo de espectáculo va a ver, cómo está estructurado, cuál es su mensaje... Es decir, debéis contextualizar para que los compañeros entiendan el contenido de la obra y qué escenas vais a representar y con qué enfoque. Para ello dispondréis de unos pocos minutos antes de la función.

- Las páginas 356-361 del libro de texto, donde encontraréis información sobre los personajes que solían aparecer en las comedias y qué tipo de métrica se empleaba.

- Esta adaptación al cine de otra obra de Lope de Vega, El perro del hortelano, donde podréis comprobar cómo Pilar Miró, la directora de la película, optó por versificar su guion. Por lo tanto, no olvidéis que el teatro de esta época se escribía en verso, por lo que procurad respetar esta característica en vuestro montaje.

- Los ejemplares que dispongáis de El caballero de Olmedo, que, como sabéis, es nuestra lectura trimestral.

- Lope de Vega, en la Biblioteca Virtual.

- Texto de El caballero de Olmedo.

- Un Draw my life con el argumento de la obra.

- Algunas escenas teatrales de El caballero de Olmedo.

- Un booktrailer con el argumento, que podéis visionar aquí mismo, en el blog.

- IMPORTANTE: antes de iniciar la representación, algún miembro del grupo (o varios) deberá presentar al resto de la clase qué tipo de espectáculo va a ver, cómo está estructurado, cuál es su mensaje... Es decir, debéis contextualizar para que los compañeros entiendan el contenido de la obra y qué escenas vais a representar y con qué enfoque. Para ello dispondréis de unos pocos minutos antes de la función.

- Las páginas 363-365 de vuestro libro de texto.

- Los ejemplares de La vida es sueño que os he proporcionado como obras de consulta.

- Calderón de la Barca, en la Biblioteca Virtual.

- Texto de La vida es sueño.

- Un Draw my life con el argumento de la obra.

- El análisis que realiza el booktuber Javier Ruescas.

- Algunas escenas teatrales de La vida es sueño, cuyo personaje principal, Segismundo, es interpretado por la gran actriz de cine, televisión y teatro Blanca Portillo.

- Un reportaje de media hora sobre la obra emitido en el programa cultural La mitad invisible, en La 2.

- IMPORTANTE: antes de iniciar la representación, algún miembro del grupo (o varios) deberá presentar al resto de la clase qué tipo de espectáculo va a ver, cómo está estructurado, cuál es su mensaje... Es decir, debéis contextualizar para que los compañeros entiendan el contenido de la obra y qué escenas vais a representar y con qué enfoque. Para ello dispondréis de unos pocos minutos antes de la función.

- Las páginas 366-369 de vuestro manual escolar.

- El ejemplar de El sí de las niñas que os he dado como obra de consulta.

- Leandro Fernández de Moratín, en la Biblioteca Virtual.

- Texto de El sí de las niñas.

- Un Draw my life en el que se habla del autor y del movimiento al que pertenece, la Ilustración.

- Un Draw my life con el argumento de la obra.

- Algunas escenas teatrales de El sí de las niñas.

- IMPORTANTE: antes de iniciar la representación, algún miembro del grupo (o varios) deberá presentar al resto de la clase qué tipo de espectáculo va a ver, cómo está estructurado, cuál es su mensaje... Es decir, debéis contextualizar para que los compañeros entiendan el contenido de la obra y qué escenas vais a representar y con qué enfoque. Para ello dispondréis de unos pocos minutos antes de la función.

- Las páginas 370-371 del libro de texto.

- El ejemplar de Don Juan Tenorio que os he dado como obra de consulta.

- José Zorrilla, en la Biblioteca Virtual.

- Texto de Don Juan Tenorio.

- Un Draw my life con el resumen de la obra.

- Famosa escena del sofá.

- Un artículo que nos habla de la versión modernizada que hizo la actriz Blanca Portillo, desmontando el mito de don Juan, al que considera, no un héroe romántico, sino un asesino y maltratador.

- Vídeo en el que la misma Blanca Portillo nos explica su versión del Don Juan.

- Una noticia sobre la versión modernizada de la actriz Blanca Portillo.

- Entrevista a los actores que interpretaron la excelente versión de Blanca Portillo.

- IMPORTANTE: antes de iniciar la representación, algún miembro del grupo (o varios) deberá presentar al resto de la clase qué tipo de espectáculo va a ver, cómo está estructurado, cuál es su mensaje... Es decir, debéis contextualizar para que los compañeros entiendan el contenido de la obra y qué escenas vais a representar y con qué enfoque. Para ello dispondréis de unos pocos minutos antes de la función.

- Recomendación: al igual que hizo la actriz Blanca Portillo, podéis enfocar vuestra representación desde una perspectiva de género, es decir, intentad ser críticos con el personaje de don Juan y que vuestra función teatral se convierta en un proyecto que defienda la igualdad entre hombres y mujeres, la ausencia de machismo...

lunes, 12 de mayo de 2025

KAHOOT PARA 1º DE BAT (COMPETENCIA MULTILINGÜE E INTERCULTURAL)

viernes, 9 de mayo de 2025

'DOS MÁS DOS SON SIETE': SOLUCIONES DEL EXAMEN PAU FINAL PARA 2º DE BAT

miércoles, 16 de abril de 2025

PREPARACIÓN DEL EXAMEN PAU FINAL DE CURSO PARA 2º DE BAT

Tic tac tic tac... Ahora sí que sí llegó el final del curso, por lo que conviene organizar todos los materiales que están a vuestro alcance y ponerse a ello. Como siempre, aquí encontraréis lo necesario para preparar la prueba del próximo viernes 9 de mayo. Como tras volver de Semana Santa tan solo nos queda una semana de clase, os ofrezco ya esta entrada del blog.

- Elaboración de un buen resumen. Es aconsejable que, antes de abordar esta actividad, se lea el texto un mínimo de dos veces: lectura rápida y exploratoria, para entrar en contacto con el texto del examen, y lectura comprensiva, para realizar en los márgenes o en el propio texto las anotaciones oportunas. RÚBRICA DEL RESUMEN

- Pregunta de comprensión: formulación del tema y de la tesis, análisis de los argumentos e identificación de las estructuras textuales en una argumentación. Conviene recordar que esta cuestión es abierta, por lo que se puede preguntar por cualquier aspecto para que demostréis una buena comprensión del artículo o editorial. Entrada correspondiente del blog

- Pregunta de producción textual. MUY IMPORTANTE, pues está valorada en 2 puntos. Para preparar esta cuestión es conveniente:

- Tener bien presentes los mecanismos de cohesión: marcadores discursivos, deícticos, recurrencias, sustituciones por sinónimos, hiperónimos, expresiones equivalentes...

- Saber estructurar la respuesta, aderezando todo con un buen contenido.

- Dominar la ortografía, evitar los errores gramaticales, léxicos...

- Repasar la rúbrica de producción textual, que especifica lo que es preferible, lo que se debe evitar y lo que se valora positivamente. Entrada correspondiente del blog. No olvidéis la rúbrica de producción textual.

- Y recordad: cuando compongáis vuestro texto, pensad que estáis escribiendo una especie de editorial para la prensa (es preferible argumentar en 3ª persona). No conviene, pues, personalizar demasiado el escrito como se hace en las columnas de opinión, en las que el tono suele ser más desenfadado y donde se recurre, como licencia, al registro coloquial. Evitad, en la medida de lo posible, la presencia del YO o del TÚ de carácter generalizador; es preferible valerse de la primera persona del plural o de las estructuras impersonales o que contengan pasivas reflejas, sin abandonar nunca el registro formal. Para argumentar y modalizar vuestro mensaje podéis emplear otros recursos válidos (referencias culturales, léxico valorativo, uso moderado de figuras estilísticas, modalización deóntica para implicar a los lectores e indicar el grado de necesidad u obligación de algo, modalización epistémica para demostrar convicción y seguridad, expresión de la cantidad, signos de puntuación como los paréntesis o guiones...).

- Cuestión de morfología. Y no olvides que sobre cada palabra propuesta se han de realizar tres tareas: segmentación en morfemas, identificación de la categoría gramatical e identificación del procedimiento de formación. Teoría en el blog y Práctica en el blog

- Cuestión de sintaxis: oración simple, los valores de 'se' y la oración compuesta). Sustantivas, de relativo y adverbiales.

- Cuestión de léxico y semántica. De este apartado es conveniente repasar:

- Los conceptos de sinonimia, antonimia, polisemia, monosemia, hiperonimia, hiponimia, holonimia, meronimia, homonimia, connotación, denotación, familias léxicas, campos semánticos...

- Los consejos para definir adecuadamente una palabra.

- Los tropos o figuras literarias básicas relacionadas con el significado: metáfora, símbolo, hipérbole, ironía, metonimia...

- La modalización. Presentación PREZI.

- Antonio Buero Vallejo e Historia de una escalera. MATERIALES. Soluciones del fragmento I, Fragmento II de HDUE y Fragmento III de HDUE.

- Federico García Lorca y la Generación del 27: biografía, rasgos de su poesía, etapas de su producción poética, temas, símbolos y poemarios (Canciones, Poema del cante jondo, Romancero gitano, Poeta en Nueva York, Diván del Tamarit, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías y Sonetos del amor oscuro). Aquí los MATERIALES. La teoría necesaria hay que estudiarla a partir de la antología de Jesucristo Riquelme.

- Carmen Martín Gaite y Entre visillos. Materiales AQUÍ, AQUÍ y AQUÍ.

- Repaso de figuras literarias.

- Repaso de morfología.

- Repaso de sintaxis: oraciones 18, 19 y 20, que encontraréis en las páginas 191 y 192. Para comprobar tus aciertos consulta las segundas soluciones en esta entrada anterior.

- Si necesitas más sintaxis, te propongo analizar de manera completa las tres oraciones que encontrarás AQUÍ.

- Realización en 90 minutos de este examen de prueba, cuyas soluciones AQUÍ tenéis.

martes, 15 de abril de 2025

AMPLIACIÓN DE SINTAXIS PARA 1º DE BACHILLERATO (VOLUNTARIO)

Como sé que a algunos no os aburre el análisis sintáctico, os paso unas cuantas oraciones para que las analicéis y clasifiquéis. Así repasáis lo que estamos viendo estos días.

- Cuando se descubra tu engaño, preguntaremos por Miguel y se lo comentaremos.

- Parece completamente imposible que te hayas desmayado por el excesivo calor veraniego.

- No sé si podré alcanzar la victoria que llevo persiguiendo durante estos últimos años.

- Los candidatos se estrecharon amistosos las manos en una habitación en la que se apreciaban varios cuadros abstractos.

lunes, 14 de abril de 2025

UNA CRÍTICA TEATRAL SOBRE EL 'QUIJOTE' (VOLUNTARIA) PARA 1º DE BAT Y UNA CRÍTICA TEATRAL SOBRE 'LA CELESTINA' (OBLIGATORIA) PARA LAS ALUMNAS DE LITERATURA DRAMÁTICA

Si el jueves pasado los alumnos de 3º de la ESO y de Literatura dramática disfrutamos de La Celestina, hoy lunes vosotros sois quienes habéis disfrutado de la representación del Quijote, la obra maestra de la compañía Bambalina Teatre Practicable, que nos ofreció su espectáculo en la Sala Gomis.

Si el jueves pasado los alumnos de 3º de la ESO y de Literatura dramática disfrutamos de La Celestina, hoy lunes vosotros sois quienes habéis disfrutado de la representación del Quijote, la obra maestra de la compañía Bambalina Teatre Practicable, que nos ofreció su espectáculo en la Sala Gomis.

Para esta ocasión os propongo la redacción de una crítica teatral. Las mejores podrán publicarse en L'Andana, el blog de prensa del instituto, y tendrán, como es habitual, puntos extra.

Os recuerdo que una crítica es un artículo cuya finalidad es informar y orientar al público sobre acontecimientos del mundo de la cultura. La tarea del crítico es siempre controvertida y no se debe olvidar que se mueve en el territorio de la opinión personal, de la valoración subjetiva. Debe ser breve, pero no superficial; ágil y rápida, pero al mismo tiempo reflexiva, profunda y argumentada. El crítico debe ser fiel a su ética profesional, no puede dejarse influir por sus propios intereses o debilidades personales a la hora de realizar su interpretación y juicio sobre la obra artística. Ni para elogiar gratuitamente, ni atacando injustificadamente con la intención de ridiculizar y perjudicar a la obra y a su autor. Debe ser positivo, resaltando las cualidades de lo que juzga en primer lugar y después referirse a las carencias y las valoraciones negativas.

En ella conviven una parte informativa sobre la obra o espectáculo que se enjuicia y la valoración del periodista. En la sección cultural de los medios de comunicación aparecen críticas sobre literatura, cine, teatro, música, danza, televisión, etc.

Normalmente, las críticas estándar poseen estas partes y unos cinco párrafos:

- Un titular que puede combinar lo informativo y subjetivo o que puede decantarse por lo puramente valorativo (quizás porque sea un titular que juegue con las palabras y haga uso del lenguaje literario).

- Una entradilla con la parte más informativa sobre la obra. Aunque también es posible empezar a valorar en esta secuencia. Este es el párrafo introductorio que responde a las preguntas quién, qué, dónde y cuándo. Debe abarcar la información básica sobre la obra teatral que incluya lo siguiente: título completo, dónde se ha visto la obra, autor, director, compañía...

- Antes de empezar a valorar el espectáculo, es conveniente aportar un resumen breve de la trama de la obra, incluyendo el escenario, los personajes principales y el arco de su historia. Se trata de que el resumen tenga unas dos líneas, dando al lector la información necesaria para que se haga una idea general de la trama.

- En el tercer párrafo se podría hablar sobre la actuación y la dirección. El crítico reacciona ante la interpretación que hacen los actores de los personajes en la obra. Se pueden plantear preguntas como: ¿Los actores eran creíbles? ¿Sus relaciones o la química con los otros personajes parecían naturales y adecuadas? ¿Su calidad vocal, movimiento corporal y gestos eran consecuentes con el personaje que les tocaba interpretar?

- Cambiamos de párrafo para describir y valorar los elementos de diseño de la producción, como la iluminación, el sonido, el vestuario, el maquillaje, el escenario y la utilería. Estos son una parte importante de la producción y deben ser también considerados. El escenario y la utilería: ¿crean el ambiente adecuado para la obra? ¿Aportan al desarrollo de los personajes, la trama y la ambientación? ¿Las luces transmiten un ambiente que se adecua al tono de la obra? ¿De qué manera la música contribuye al ambiente de la obra?

- Una breve conclusión que transmita las últimas impresiones del crítico, su reacción personal frente a la obra en conjunto. Se han de evitar frases clichés como “la obra fue mala” o “la producción no estaba muy entretenida”. Por el contrario, hay que expresar la opinión de la representación como un todo y mostrar por qué la respuesta es válida y significativa. También se puede incluir una recomendación, como una calificación con estrellas o un pulgar arriba o abajo.

Os dejo el dosier sobre el Quijote y el de La Celestina (para que dispongáis de algunos datos técnicos) y algunos ejemplos de críticas teatrales elaboradas por alumnos del centro a partir de las representaciones que fueron a ver en su momento.

Aquí tenéis los vídeos vistos en clase: el tráiler del espectáculo y una breve entrevista con Jaume Policarpo, miembro del equipo artístico de Bambalina Teatre, quien manejaba la marioneta del Quijote. Pau Gregori se encargaba de Sancho.

miércoles, 9 de abril de 2025

PRIMER FRAGMENTO DE ENTRE VISILLOS TRABAJADO

—Di. ¿Por qué estás rara? ¿Qué te

pasa?

—Nada.

—Pues háblame, di algo. ¿Has

arreglado lo de ir a Madrid este invierno…? Pero hija, ¿por qué te pones a

llorar? No te hagas la víctima de nada, no formes historias, ¿qué te he dicho

para que llores?

La apretaba un brazo

nerviosamente. Julia hizo fuerzas para volver a la postura de antes. Ponía, al

sorberse las lágrimas, un gesto terco de incomprendida.

—Pero ¿qué te pasa? Explícamelo

sin andar con lloriqueos, por lo que más quieras.

Ella levantó una cara irritada.

—Pero qué quieres que me pase. Lo

de mi padre. Que parece que lo haces para fastidiar. Arriba tenías que haber

subido a buscarme. Eso es lo que tenías que haber hecho, para que se vayan

arreglando las cosas, en vez de ponerlo todo cada vez peor. Me preguntas que

qué me pasa.

Arrancó a andar y a los pocos

pasos se volvió a mirarle.

—Así cómo querrás que me dejen ir a Madrid ni nada. Eres egoísta, egoísta —dijo con voz rabiosa—. Todo que lo resuelva yo sola, tú nada, tú molestarte, de eso nada. Allá que me las componga, a ti qué te importa; pedir eso sí: que vengas a Madrid, a tu padre le dices lo que sea, a mí me importa un comino, como si fuera tan fácil.

a) ¿A qué obra pertenece el pasaje? ¿Quién es el autor o autora y a qué etapa de su producción literaria corresponde dicha obra? Comente tres características de esta etapa y responda en un máximo de 8 líneas.

Este diálogo es un pasaje de la novela Entre visillos, escrita por Carmen Martín Gaite entre los años 1955 y 1957, cuando obtuvo el Premio Nadal. Una parte de su producción literaria se enmarca en el contexto de la posguerra española y se divide en tres etapas. Este relato pertenece a la primera de ellas, en la que trabaja la novela social, formato narrativo predilecto para el movimiento estético que surgió a mitad de siglo: el realismo social o neorrealismo. Este tipo de novela, donde cobran importancia el diálogo y los personajes corales (preferentemente femeninos), se caracteriza por responder a las inquietudes de la sociedad, por lo que se describe de forma objetiva la realidad con un claro espíritu crítico y ánimo de denuncia. Concretamente, la obra mencionada se centra en el rechazo del mundo provinciano y la opresión sufrida por las mujeres.

b) ¿Qué dos personajes protagonizan este diálogo? ¿Por qué uno de ellos menciona “Lo de mi padre”? ¿Qué conflicto interior padece el personaje femenino que aparece en este fragmento? Caracterice a ambos personajes y contextualice este pasaje (responda a todo ello en unas 10 líneas).

Este extracto de Entre visillos puede encontrarse en el capítulo 7, dedicado a los dilemas de la protagonista femenina Julia y a su encuentro con Miguel, su novio. El conflicto que se presenta es el que vertebra su historia de amor: Julia quiere mudarse a Madrid a vivir con él, casarse y dejar atrás ese romance que hasta ahora mantienen vía epistolar. El principal impedimento es la moralidad de su propia familia, que, como una extensión de la mentalidad cerrada de la época, hace sufrir constantemente a Julia, que se debate entre sus sentimientos voluptuosos y esos preceptos morales. Se trata de uno de los personajes protagonistas de la novela y un ejemplo de mujer convencional que al final se arma de valor y consigue abandonar esa vida provinciana. Por su parte, Miguel también sufre a causa de esos convencionalismos que impone la familia Ruiz. De hecho, él se presenta como un hombre libre e independiente que encarna el deseo sexual.

c) ¿Quién narra este pasaje? Justifíquelo. Determine, por otra parte, el registro lingüístico a partir del diálogo de los personajes. No olvide ejemplificar (7-8 líneas como máximo).

Este fragmento presenta un narrador en 3ª persona que limita sus poderes a lo que oye y ve y que no interviene con sus comentarios o juicios de valor: básicamente registra los diálogos y muestra los comportamientos de los personajes, como es propio del neorrealismo (Le apretaba un brazo nerviosamente; arrancó a andar; dijo con voz rabiosa). Por otra parte, no hay duda de que, tratándose de una conversación espontánea protagonizada por una pareja que se intercambia reproches mutuos, el registro lingüístico es informal o coloquial. Mientras que Tali, indignada, expresa con énfasis sus palabras (Pero qué quieres que me pase; así cómo querrás que me dejen ir a Madrid) y recurre a un lenguaje menos estructurado (como demuestra su última intervención), Miguel emplea vocativos familiares (Pero, hija) o frecuentes preguntas para interpelar a su novia.

martes, 8 de abril de 2025

PRODUCCIÓN TEXTUAL VOLUNTARIA PARA 1º DE BACHILLERATO

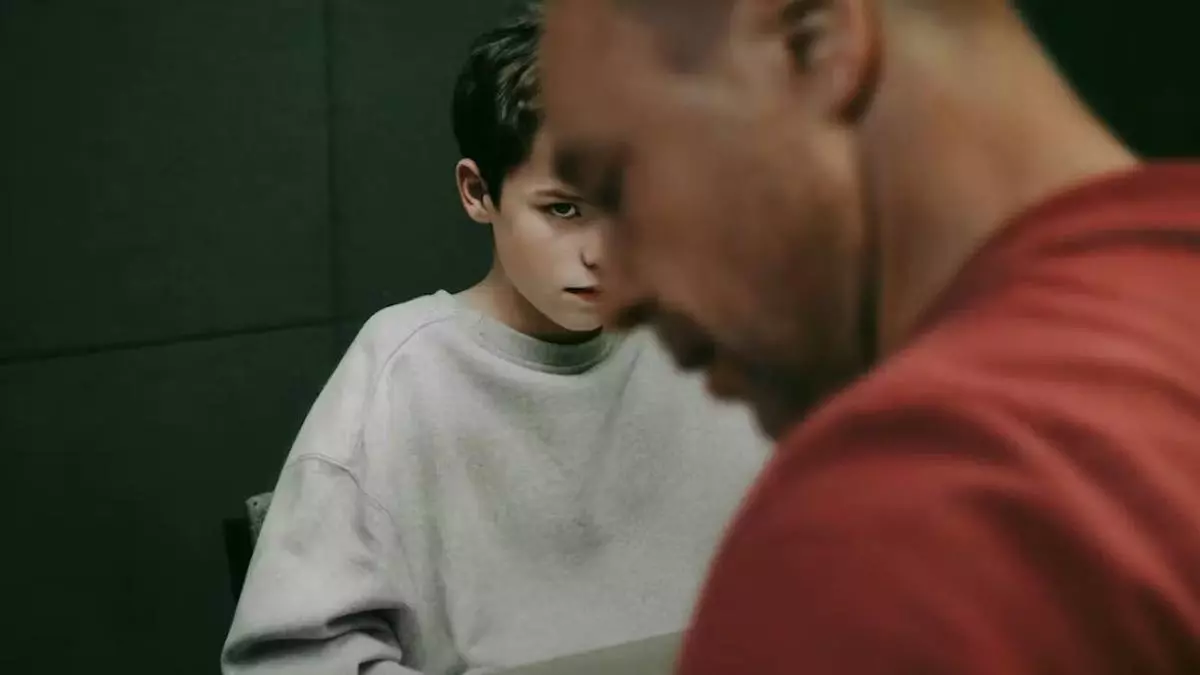

El fondo nos plantea una idea clara: la de quienes creen que los peligros de hoy en día (tal como vimos en el reportaje de RTVE hace unos días) han cambiado de escenario. Aunque la calle pueda presentar sus propios riesgos, ahora nos enfrentamos en línea a amenazas como el ciberacoso, el robo de identidad y la desinformación. Es importante ser conscientes de todo ello y tomar precauciones, como proteger nuestra información personal y ser críticos con lo que consumimos en la red. De hecho, la serie, último gran éxito de la plataforma, pone el foco en el entorno de un joven incel (involuntary celibate) acusado de asesinar a una compañera de clase.Fotograma de la serie británica - La forma nos lleva a una estructura de tan solo cuatro capítulos, cada uno de los cuales se centra en una fase del proceso (los primeros minutos tras la detención, la investigación policial en el centro escolar, la charla entre psicóloga y acusado y el día a día de la familia más de un año después de la detención del hijo). Pero es que además cada uno de los cuatro episodios se presenta sin cortes, es decir, en cuatro magistrales planos secuencias, uno por capítulo.

martes, 1 de abril de 2025

EXAMEN FINAL DE CURSO PARA 1º DE BAT (UNIDADES 1, 3, 5)

- Formulación del tema y elaboración de un resumen (páginas 35-38). Enlace al blog y Rúbrica para el resumen.

- Análisis del discurso argumentativo: tesis, argumentos, rasgos lingüísticos... (páginas 48-51).

- Cuestión de producción textual, para lo cual es importante saber construir un texto coherente, cohesionado, adecuado y correcto desde el punto de vista ortográfico y gramatical. Recordad que en la segunda evaluación os pasé unas fotocopias con algunos consejos para desarrollar esta cuestión del examen. Enlace al blog y Enlace al blog

- Principales normas ortográficas (anexo de las páginas 382-388).

- Funciones del lenguaje y modalización (página 15 y 58-60). Enlace al blog

- Cuestiones básicas de léxico y de definición de palabras o expresiones (páginas 172, 175-176 y 178-179).

- Cuestión de morfología (prácticamente, la totalidad de la unidad 3, a partir de la pág. 139). Morfología verbal y Otra presentación

- Cuestión de sintaxis (la totalidad de la unidad 5). Oraciones subordinadas sustantivas, Oraciones subordinadas de relativo. La subordinación adverbial la podéis repasar en las páginas 319-321 y en la presentación Subordinadas adverbiales.

- Figuras literarias, que están presentes tanto en los textos literarios como en los artículos periodísticos propuestos en los exámenes (páginas 92-95). Enlace al blog

- La pregunta b): formular el tema de texto.

- La pregunta c): argumentos y modelo organizativo.

- La pregunta d): modalización.

- La pregunta g): análisis sintáctico de las oraciones segunda y tercera.

- Análisis morfológico de estas palabras del texto: vigorosa, terminara, atardecer y psicología.

martes, 25 de marzo de 2025

BREVES APUNTES DE "L'ABRAÇADA DELS CUCS" PARA LITERATURA DRAMÁTICA

lunes, 24 de marzo de 2025

EL CABALLERO DE OLMEDO, DE LOPE DE VEGA

Félix Lope de Vega Carpio, llamado el "fénix de los ingenios" por su gran capacidad inventiva, es la figura central de la renovación teatral del Barroco. Como dramaturgo incluye en sus piezas importantes innovaciones que el propio autor refiere en su Arte nuevo de hacer comedias, una obra donde nos explica las características de su comedia nueva (ruptura de la regla de las tres unidades, combinación de elementos trágicos y cómicos, estructura en tres actos, escritura en verso, tema de la honra, presencia de personajes como el galán, la dama, el rey, el gracioso...). El siguiente PREZI refleja lo fundamental del teatro del Barroco.

Félix Lope de Vega Carpio, llamado el "fénix de los ingenios" por su gran capacidad inventiva, es la figura central de la renovación teatral del Barroco. Como dramaturgo incluye en sus piezas importantes innovaciones que el propio autor refiere en su Arte nuevo de hacer comedias, una obra donde nos explica las características de su comedia nueva (ruptura de la regla de las tres unidades, combinación de elementos trágicos y cómicos, estructura en tres actos, escritura en verso, tema de la honra, presencia de personajes como el galán, la dama, el rey, el gracioso...). El siguiente PREZI refleja lo fundamental del teatro del Barroco.- Las características de los locales (corrales de comedias) donde se representaban las obras de los Siglos de Oro.

- Cómo se estructuran los espectáculos (loa, primera jornada, entremés, segunda jornada, sainete, tercera jornada y baile o fin de fiesta).

- Qué personajes eran habituales en las comedias (dama, galán, poderoso, viejo, gracioso, criada).

- El tipo de métrica empleada en los diálogos.

- El argumento de cada acto de El caballero de Olmedo, así como algunos fragmentos de la obra.

jueves, 13 de marzo de 2025

UNA VIDEORRESEÑA DE 'ENTRE VISILLOS'

- El Socrative, tal como hicimos con Historia de una escalera. Esta actividad será individual.

- La elaboración de una videorreseña, como si fuéseis un booktuber. Esta tarea podrá ser individual o en parejas.

martes, 11 de marzo de 2025

PROYECTO 2 PARA LITERATURA DRAMÁTICA: ADAPTACIÓN DE TRES CUENTOS DE "EL CONDE LUCANOR"

Así que, a partir de unas historias que ya han sido contadas hace siglos (las de El conde Lucanor), vais a participar en un proceso creativo que consistirá en adaptarlas (y luego representarlas) para los alumnos de 2º de la ESO de nuestro centro, que están trabajando en el Ámbito Sociolingüístico la unidad sobre la Edad Media.

Para hacer una buena adaptación, estos serían los pasos que deberías cumplir:

- Partir del material original: para familiarizarte con el texto has de leerlo atentamente; solo así comprenderás su trama y entenderás los diálogos y a los personajes. Los tres cuentos que debéis adaptar son:

- Cuento V - Lo que sucedió a una zorra con un cuervo que tenía un pedazo de queso en el pico.

- Cuento VII - Lo que sucedió a una mujer que se llamaba doña Truhana.

- Cuento X - Lo que ocurrió a un hombre que por pobreza y falta de otro alimento comía altramuces.

- Identifica el núcleo de la historia, los temas, las emociones de los personajes... Eso te ayudará a no perder el enfoque durante la adaptación.

- Crea un esquema: el teatro tiene una estructura diferente a la narración, por lo que debes estructurar tu historia, al menos, en escenas.

- Al adaptar cualquier obra, es posible que tengas que modificar o ajustar los diálogos. Crea diálogos dinámicos y naturales, que reflejen la personalidad de los personajes. En cualquier caso, tu adaptación podrá ser más o menos fiel, más o menos libre.

- Mantén la coherencia temática: independientemente de que tu adaptación sea más fiel o más libre, el mensaje principal debe quedar intacto.

- Incorpora acción: como el teatro es un arte visual, incluye acciones físicas (movimientos, gestos, desplazamientos, coreografías...) que te ayuden a contar la historia.

- Visualiza en tu mente la escenografía: piensa en cómo se verá la historia en el escenario. Considera los elementos visuales que enriquecerán la narrativa e incorpóralos en el texto a través de las acotaciones.

- Lecturas y ensayos: una vez que tengas concluido el borrador, realizad lecturas dramatizadas o primeros ensayos. Escuchar cómo suena la obra te permitirá realizar ajustes y mejorar el producto final.

- Interpretación y dirección: cuando se haya finalizado el libreto o guion teatral, el siguiente paso es la interpretación y dirección. Los actores, bajo la guía del director, dan vida a los personajes y la historia.

- No te olvides de disfrutar de todo el proceso. Adaptar es otra forma de crear (o recrear y reinterpretar). También puedes aquí demostrar todo tu talento.

- Consulta con otras personas que te puedan aportar opiniones y sugerencias. La retroalimentación nos ayuda a mejorar.

- Aquí tenéis, como orientación, dos rúbricas: rúbrica guion teatral y rúbrica representación teatral.

miércoles, 5 de marzo de 2025

ENTREGA DEL RELATO PICARESCO AL ESTILO DEL LAZARILLO

Debido a las inclemencias meteorológicas que han impedido la asistencia a clase durante tres días, no hemos podido finalizar en el aula el relato que estábamos trabajando, por lo que, como teníamos previsto, mañana habrá que entregarlo por correo para que vuestra profesora en prácticas, Iris, pueda evaluarlo. A las doce de la noche acabará el plazo.

Ya que mañana se retoman las clases, podéis traerlo mañana. Aunque no tenemos clase, nos pasaremos por el aula a recogerlo.

lunes, 3 de marzo de 2025

REPRESENTACIÓN DE 'BERNARDA' PARA LITERATURA DRAMÁTICA

Como sabéis, el próximo 10 de marzo acudiremos al teatro para disfrutar de Bernarda, una adaptación de La casa de Bernarda Alba realizada por la compañía Elombligoylapelusa.

Aunque esta obra no forma parte de nuestro temario, sí que me parece interesante que abordemos algunos aspectos:

- Contextualización: la última obra de Lorca es un gran drama rural que retrata, a modo de "documental fotográfico", la España profunda de principios del siglo pasado, caracterizada por una sociedad tradicional en la que el papel que desempeña la mujer es secundario. No pudo estrenarse hasta 1945, en Buenos Aires.

- El argumento de la tragedia lorquiana: tras la muerte del segundo marido de Bernarda, esta impone un luto riguroso a sus cinco hijas. El espacio cerrado en que transcurre la acción (la casa familiar) incrementará el conflicto entre los personajes. Los encuentros furtivos entre Pepe, el Romano, y la hija menor, cuando él ya está comprometido con la mayor, provocarán el desenlace fatal.

- La temática principal: la represión sexual. Bernarda, en este sentido, representa la opresión y el poder irracional de la tradición conservadora.

- La simbología principal:

- La sed y el caballo, como referencias al deseo sexual.

- La luna, símbolo de erotismo. De hecho, Adela adora la luna y las estrellas.

- El color blanquísimo de las paredes se va tornando, a medida que avanza la obra, en un tono ligeramente azulado, lo cual simboliza la pérdida de la pureza.

- En la escenografía, este blanco contrasta con el negro del vestuario. En este minimalismo escenográfico, las paredes blancas dotan de un sentido de cárcel-convento a la estancia.

- El color verde representa la esperanza y rebeldía de Adela.

- El bastón, símbolo del poder tiránico de Bernarda. Este personaje representa la autoridad y la mentalidad caciquil de una familia rica.

- Los nombres de los personajes: "Bernarda", por ejemplo, significa 'con fuerza de oso'; "Martirio", 'atormentada'; "Amelia", 'sin miel', etc.

- El espacio escénico: la casa es el espacio único en que transcurre la acción y se opone a las referencias de vida en el exterior. Esta casa funciona como simbólico protagonista central: es el espacio cerrado, el mundo del luto, del silencio obligado; es una jaula, caverna o cárcel donde se respira sufrimiento.

- La circularidad de la obra: La casa de Bernarda Alba arranca con una muerte y finalizada con otra. La muerte del padre abre el reinado despótico de Bernarda, generadora al final de otra tragedia.

- El trabajo actoral.

- La caracterización de los personajes (vestuario, maquillaje, peinados...).

- El espacio escénico-escenográfico de cada función.

- El uso que se hace del atrezo básico.

- El espacio sonoro.

- El diseño de iluminación.

- La presencia o ausencia de recursos audiovisuales.

- Si hay diálogos, monólogos, apartes.

- La estructura dramática en actos, cuadros y escenas.

- A todo esto podéis añadir si os decantáis por un montaje o por otro, con su adecuada justificación.

- También podéis relacionar las dos funciones vistas con vuestra propia experiencia biográfica, lectora y cultural.

.png)